Comprendre le point de capiton de Lacan : psychanalyse du langage à Versailles

Lorsque le langage vacille, que les mots se dérobent ou s'emballent, le sujet cherche un point d'appui : un mot qui fait vérité, une phrase qui arrête le flux. Jacques Lacan nomme cela le point de capiton : une couture symbolique qui lie le signifiant au signifié, stabilise le sens, donne une forme à la parole. Ni vérité absolue ni illusion totale, ce point d’arrêt est ce qui permet au sujet de se situer — parfois de se figer. Dans cet article, explorons ce concept central de la psychanalyse et ses implications cliniques, existentielles et contemporaines. Allez, c’est parti…

Découvrez notre approche de la psychanalyse à Versailles, fondée sur l’écoute du sujet et du langage.

Lorsque j’ai reçu A., il m’a parlé sans interruption. Une logorrhée précise, rapide, maîtrisée. Tout semblait avoir un sens. Chaque mot était à sa place, chaque souvenir bien daté. Un discours étanche, structuré — trop, peut-être. Rien ne débordait. Puis, sans prévenir, à la fin d’une phrase anodine, il s’interrompt et dit : « C’est là que j’ai su que j’étais un déchet. » Silence. Ce mot — déchet — ne venait pas comme une métaphore, ni comme une provocation. Il venait comme un point d’impact. Un mot dense, condensé, chargé d’histoire, qui fixait rétroactivement le sens de tout ce qui avait été dit auparavant.

Il venait faire point de capiton.

C’est ainsi que Lacan nomme ce phénomène dans son Séminaire III. Le point de capiton, c’est ce qui arrête la glissade des signifiants, ce qui fixe le sens, fige une lecture, donne à un mot — ou à une chaîne de mots — une valeur de vérité subjective.

Mais attention : ce point d’arrêt n’est jamais stable. Il est structurellement provisoire, nécessaire pour symboliser, mais insuffisant pour dire tout. Il est ce qui attache le signifiant au signifié, comme un bouton tirant le tissu pour dessiner le motif. Trop de points de capiton, et le discours se fige. Trop peu, et tout se défait.

Dans la cure analytique, ces points sont souvent ceux que le sujet croit inébranlables — les “je suis comme ça”, “on m’a toujours dit que”, “c’est évident que” — et ce sont justement ceux qui seront mis en tension, déplacés, parfois desserrés.

Alors que signifie ce concept ? À quoi sert-il ? Et pourquoi est-il aussi central dans la pensée de Lacan ?

Lire aussi Signifiant et signifié : quand les mots jouent à cache‑cache.

Qu’est-ce que le point de capiton ?

Le point de capiton, chez Lacan, désigne ce moment où le langage se stabilise provisoirement, où un signifiant vient arrêter la dérive du sens.

C’est une couture symbolique, une suture entre le signifiant (le mot) et le signifié (le sens), qui permet au sujet de « savoir » ce qu’il veut dire — ou ce qu’il croit vouloir dire.

Lacan emprunte cette expression au vocabulaire de la tapisserie : dans un fauteuil capitonné, un bouton vient tirer le tissu, créer une fixation, un relief visible, une forme qui n’existait pas auparavant. Le capiton organise le volume, donne une structure au mou.

De même, dans la chaîne du langage, le point de capiton est ce qui fait tenir ensemble des éléments hétérogènes. Il fixe le sens d’un mot, d’un récit, d’un fantasme — mais ce sens est toujours le produit d’une construction.

« C’est le point de capiton qui fixe le signifié au signifiant. »

— Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre III – Les psychoses

Ce concept apparaît chez Lacan dès les années 1950, notamment dans sa lecture des psychoses. Il y observe que chez le sujet psychotique, ce point de capiton fait défaut. Il n’y a pas de verrouillage symbolique : le sens prolifère, les signifiants glissent sans fin, créant des hallucinations, des délires. À l’inverse, chez le névrosé, les points de capiton existent, mais ils sont souvent rigides, idéologisés, ou fantasmatiquement investis.

Dans tous les cas, le point de capiton n’est pas une vérité en soi. Il est un effet du discours, un arrêt momentané dans le flux, un accrochage du sujet à un fragment de langage. Et c’est en cela qu’il est fondamental pour la clinique.

Le travail sur les points de capiton s’inscrit pleinement dans l’accompagnement en thérapie individuelle, où chaque parole prend sens dans le fil de la cure.

Lire aussi Explorer l’inconscient : l’acte psychanalytique selon Lacan

Langage et flottement du sens

Chez Lacan, le langage n’est pas un outil de communication, mais une structure qui parle le sujet.

Le signifiant ne renvoie pas à un sens préexistant. Il fonctionne en chaîne : chaque mot tire un autre, dans une série sans fin où le sens est toujours différé, toujours relatif à ce qui précède et à ce qui suit.

C’est ce que Lacan appelle le glissement du signifié sous le signifiant.

Dans ce mouvement perpétuel, le point de capiton intervient comme un arrêt momentané, un nœud qui donne l’illusion d’un sens stable. C’est ce qui permet au sujet de dire :

« Là, je sais ce que je veux dire. »

Mais cette stabilité est une fiction structurante, un effet de fixation dans un tissu mouvant. Sans point de capiton, le discours se délie. Le sujet est confronté à une hallucination de sens (dans la psychose) ou à une angoisse de désorientation (dans certains états limites ou névrotiques non organisés).

Le point de capiton est donc nécessaire pour vivre, pour raconter, pour croire que les mots veulent dire quelque chose de précis. Il permet d’éviter la dispersion totale du sens. Mais il peut aussi, s’il est trop rigide, figer la parole, rendre le discours idéologique, obsessionnel, ou délirant dans sa certitude.

En séance, ces points de capiton se repèrent souvent dans les formulations qui reviennent en boucle, les définitions identitaires figées (“je suis comme ça”), ou les affirmations closes sur elles-mêmes (“c’est toujours pareil”).

Le travail analytique ne consiste pas à les invalider, mais à faire entendre qu’ils tiennent à une position subjective, qu’ils sont des effets du discours, et non des vérités en soi.

Lire aussi Répétitions inconscientes : comment en sortir.

Le point de capiton dans la clinique

Dans la cure, le point de capiton se repère là où le sujet semble enfin « savoir ce qu’il dit ».

Là où un mot arrête le discours, fixe le sens, donne forme à un vécu auparavant flottant. Mais ce point n’est pas neutre : il est chargé d’affect, souvent inconscient, et structure la subjectivité autant qu’il la fige.

Prenons cette patiente qui, à la suite d’un silence, lâche :

« De toute façon, ma place a toujours été de réparer. »

Le mot réparer, ici, n’est pas une simple description. Il vient capitonner toute une série de récits familiaux, professionnels, amoureux. Il donne une cohérence rétrospective au chaos de sa parole. Et cette cohérence, précisément, empêche le mouvement. Elle fait symptôme.

Le travail de l’analyste ne sera pas de contester ce mot, mais de l’entendre comme point d’arrêt, et d’en faire bouger les coutures. Par exemple, en demandant :

« Réparer… mais à quel prix ? Pour qui ? Depuis quand ? »

Derrière le mot figé, quelque chose peut recommencer à circuler.

Autre exemple : un analysant dépressif répète depuis des mois :

« Ce que je dis n’a jamais d’effet. »

Ce jamais fait point de capiton. Il verrouille tout. Il évacue la nuance, la variation, l’expérience. Il construit une scène subjective figée, où le sujet se maintient dans une position d’impuissance. Ce n’est pas faux, mais c’est construit comme vérité définitive. C’est précisément là que l’analyse travaille.

Le point de capiton est donc un point d'arrêt dans le sens, mais aussi un point d'accroche du symptôme. Il rend le monde habitable… jusqu'à ce qu’il l’étouffe.

Le rôle de l’analyste n’est pas de “décapitonner” brutalement — ce serait violent, voire intrusif. Il est d’entendre ces arrêts comme des effets de discours, et de permettre, là où ça s’est fixé, le retour du jeu signifiant.

Lire aussi Le retour du refoulé : immersion dans l’inconscient.

Le point de capiton et le fantasme

Si le point de capiton vient fixer le sens dans la chaîne signifiante, il a aussi pour fonction de fixer le sujet dans une position fantasmatique.

Ce que Lacan appelle le fantasme fondamental — ce montage singulier qui permet à chacun de supporter son désir — repose justement sur un effet de capitonnage du réel.

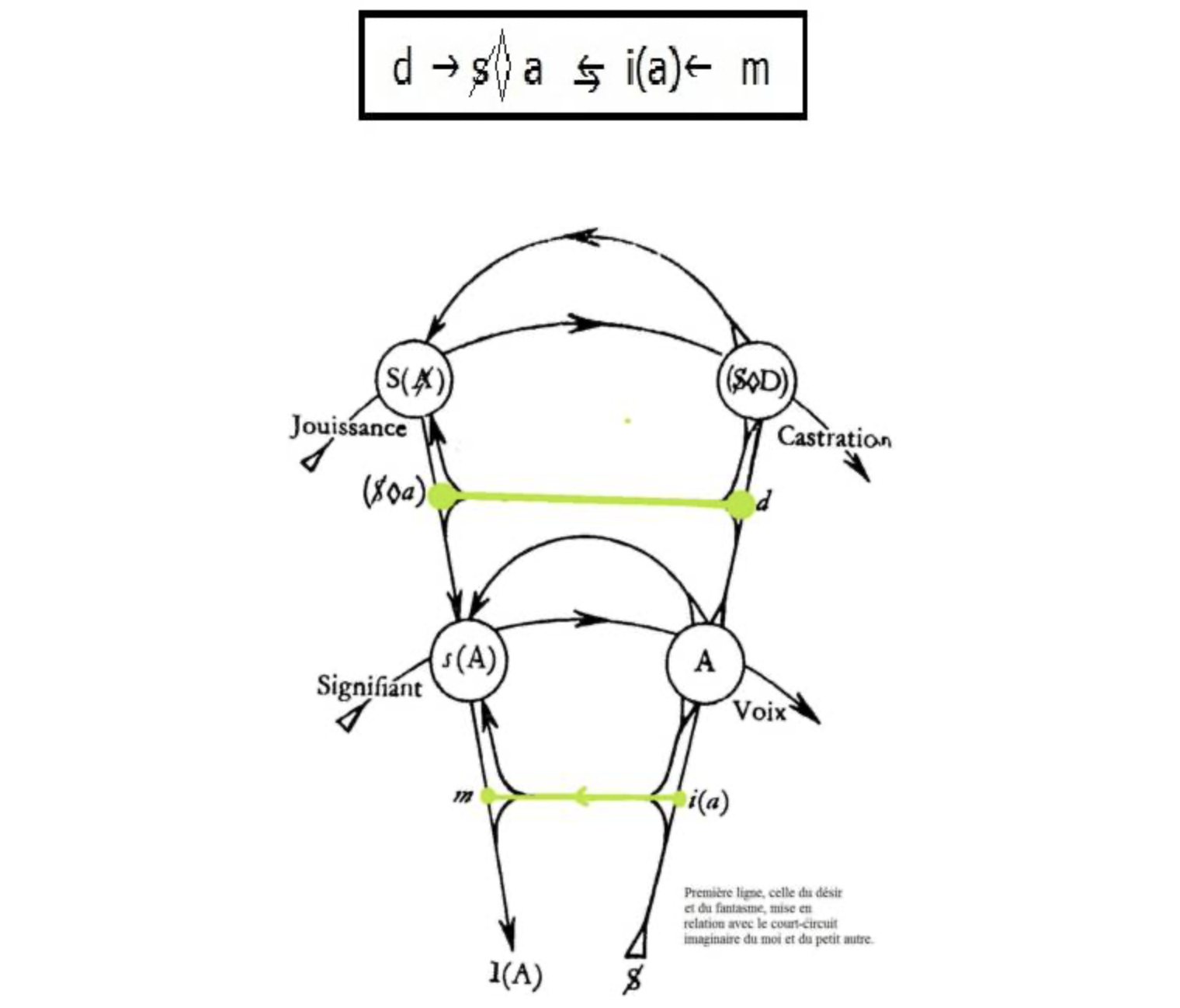

Le fantasme, dans sa formule la plus concise, s’écrit :

S̷ ◊ a — Le sujet barré en relation au petit objet a

Ce schéma exprime que le sujet ne se rapporte jamais directement au réel du désir ou à l’objet perdu, mais à un montage de langage, une scène où il se place dans une certaine position (souvent passive, manquante, sacrifiée, toute-puissante…) face à un objet cause de son désir.

Or, pour que ce fantasme fonctionne, il faut un point de capiton : un mot, une scène, un signifiant, qui donne au fantasme sa consistance imaginaire, et lui permet d’opérer dans la réalité psychique.

Exemples :

- Pour tel sujet, le mot sauver est un point de capiton : il cristallise le fantasme d’être celui ou celle qui répare un parent détruit.

- Pour tel autre, être invisible est la formule qui soutient un fantasme d’effacement protecteur, hérité d’une position d’enfant-témoin.

Ces points ne sont pas choisis. Ils s’imposent au sujet comme des évidences, alors qu’ils sont le fruit d’un nouage inconscient entre signifiants, affects et scènes infantiles. Le sujet s’y identifie, parfois toute sa vie, jusqu’à ce que la parole analytique les fasse vaciller.

Dans l’analyse, toucher à ces points de capiton fantasmatique, c’est ouvrir la possibilité que le sujet se décolle de la scène qu’il rejoue, qu’il décale son rapport au désir, qu’il ne soit plus totalement captif du même script.

Mais cette opération ne se décrète pas. Elle se prépare dans l’après-coup, à mesure que le sujet reconnaît que ce point de vérité était une construction, une solution trouvée — et non un destin.

Dérives contemporaines – sur-capitonnage et perte du vide

Dans les sociétés saturées de discours, le point de capiton ne joue plus son rôle de fixation ponctuelle du sens, mais tend à se multiplier à l’excès, comblant chaque espace de vide symbolique par des énoncés fermés, rigides, indiscutables.

Là où Lacan soulignait la nécessité d’un signifiant maître pour ponctuer le réel, nos systèmes contemporains semblent vouloir tout capitonner, tout verrouiller, jusqu’à l’angoisse.

Sur les réseaux sociaux, dans les discours identitaires, religieux ou militants, l’effet de vérité est obtenu non plus par élaboration, mais par saturation. L’idéologie devient slogan, et le langage, performatif. Tout ce qui échappe à la norme est dénoncé, disqualifié, annulé. L’ambiguïté, le silence, l’hésitation sont vécus comme des failles à combler d’urgence.

Or, la psychanalyse rappelle que le vide est nécessaire. Le sujet se constitue à partir d’un manque, pas d’un trop-plein. En multipliant les capitons – ces fixations du sens qui empêchent la circulation du désir – nous étouffons l’écart, le jeu, le symptôme, au profit d’un moi bétonné, défensif et sur-signifiant.

Trop de certitude tue la pensée. Trop de clarté annihile l’ambivalence, cette source vive de l’humanité.

La psychanalyse, à rebours, ne cherche pas à combler mais à faire place. Elle rouvre les failles là où le discours social voudrait colmater. Elle laisse advenir du sujet là où le moi défend ses murailles. Elle accueille l’insu là où le monde contemporain exige l’exposé.

Lire aussi Le passage à l’acte : quand le sujet s’échappe du langage.

Peut-on vivre sans point de capiton ?

Le point de capiton, chez Lacan, n’est pas un luxe. C’est un besoin structurant.

C’est ce qui permet au sujet de ne pas être emporté par la dérive infinie du langage.

Sans ces points d’arrimage entre le signifiant et le signifié, le discours devient insoutenable, le sens s’effondre, et l’angoisse surgit.

Dans la clinique, on le constate : les sujets en proie à une désorganisation psychotique peinent à établir ces points de capiton. Les mots n’accrochent plus, le symbolique flotte, le monde devient opaque. À l’inverse, dans la névrose, le sujet bricole, à travers les fantasmes et les signifiants-maîtres, quelques coutures pour maintenir l’illusion d’une cohérence.

Mais il n’y a pas que la pathologie. Dans la vie ordinaire aussi, nous cherchons tous à fixer le sens, à le stabiliser. Par un mot d’ordre politique, une identité, un idéal, un diagnostic… autant de tentatives pour dire : « voilà ce que je suis, voilà ce que cela signifie ». Et pourtant, cela ne tient jamais complètement. Le point de capiton n’est pas une vérité absolue : c’est une béquille. Nécessaire, mais précaire.

Quand le lien social se délite, que reste-t-il à capitonner ?

Dans une société marquée par l’hyper-connexion, la saturation de discours, les polémiques en boucle et la disparition des repères symboliques, le point de capiton devient une urgence silencieuse.

L’effondrement des grandes figures d’autorité — politique, religieuse, parentale — laisse le sujet contemporain face à un vide de sens structurel, qu’il tente de remplir à coup de slogans, d’identités figées, ou de récits victimaires.

Les discours complotistes, les radicalisations idéologiques, ou encore les récits identitaires rigides, sont autant de tentatives de recoudre à la hâte un tissu symbolique effiloché. Mais ces nouveaux points de capiton, loin de permettre une articulation ouverte du sujet, tendent à figer la parole, à bloquer la circulation du désir, à enfermer plutôt qu’à inscrire.

Du côté de la clinique, on voit émerger des souffrances nouvelles : anxiétés diffuses, perte du sentiment d’identité, besoin obsessionnel de reconnaissance et de validation, parfois même un sentiment de déréalisation du monde. Ce ne sont pas des pathologies en soi, mais des effets d’un monde où les grands signifiants ne tiennent plus. Où le Nom-du-Père, pour reprendre Lacan, ne fait plus loi, mais vacille.

Dans ce contexte, la psychanalyse ne cherche pas à imposer un nouveau point de capiton. Elle propose un espace pour écouter ce qui ne colle pas, pour entendre le flottement, pour ne pas recoudre trop vite. Une pratique du lien et de la parole qui accepte que tout ne se symbolise pas, que le réel résiste, mais que c’est dans cette faille même que le sujet peut inventer du sens.

Découvrez notre approche de la psychanalyse à Versailles, fondée sur l’écoute du sujet et du langage.

.webp)